Crítica | Filhos da Esperança

Um futuro perturbador marcado pela infertilidade da espécie é a ficção que melhor representa o presente.

Repressão que parte do estado, violência entre a própria população, uso exagerado de drogas, imigrantes presos em jaulas. São assuntos difíceis de tratar e muitas vezes negligenciados, porém, não é preciso muito se atentar a essas situações, ainda que de forma velada em nosso cotidiano. Filhos da Esperança parte dessa ideia.

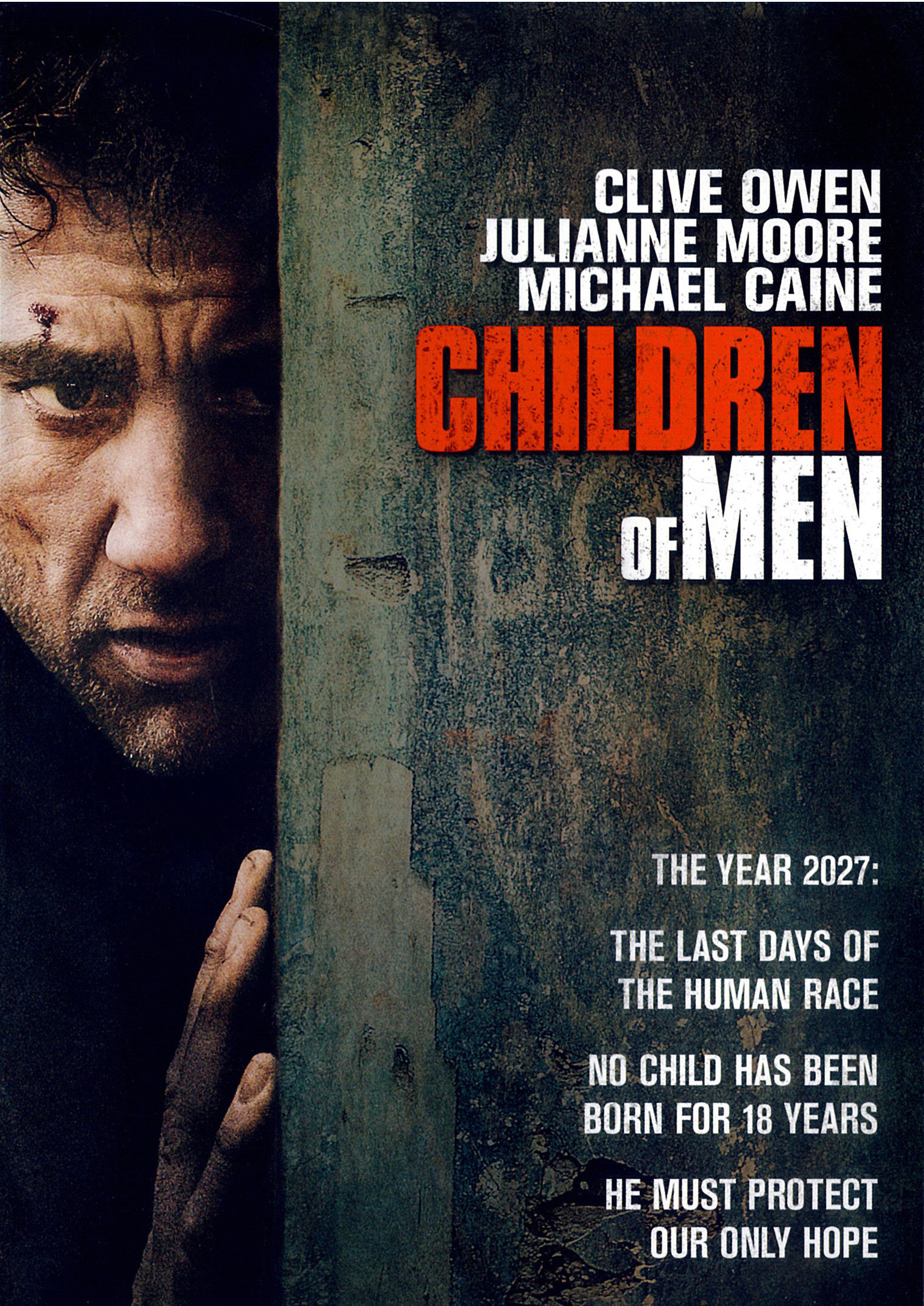

No futuro, em 2027, a humanidade está próxima do colapso porque nessa distopia as mulheres não conseguem mais gerar filhos. O controle de imigração também é severo e opressivo. Esse é o cenário em que Theo (Clive Owen), um herói moldado pela ocasião,se encontra.Ele vive inerte a realidade das ruas como empregado do governo e após ser sequestrado por um grupo ativista, reencontra laços com o passado em Julian (Julianne Moore), sua ex-esposa. Theo precisa conduzir a primeira gestante em anos para os cuidados de uma organização interessada no bem-estar e futuro da humanidade. Kee precisa ser cuidada, já que é uma imigrante ilegal e as autoridades se aproveitariam de alguma forma da sua gestação.

A indiferença do protagonista com o mundo é um ponto determinante para o desenrolar da trama. O título brasileiro do filme entrega a esperança como força motriz da trama, e de fato o é. Não é ocasional que pessoas se aglutinam em torno de veículos midiáticos, nem que o barco do projeto humanista, colocado como destino final para Theo é nomeado “O Amanhã”. Em meio ao caos absoluto, a esperança é o que resta e sua ausência também seria ausência de vida. Sem razão para seguir em frente e uma catástrofe iminente, o fim já está decretado.

A construção narrativa de Filhos da Esperança se dá pelo estado de desequilíbrio instituído. Há conflitos gerais, mas sobre tudo humanitária. A câmera acompanha Theo, mas constantemente se desloca para revelar a distopia instaurada. São muitas as cenas que lembram os campos de concentração nazistas no constante desejo do diretor de enquadrar o caos e até mesmo a morte.É um trabalho em que Cuarón repete este recurso, já usado antes em E Sua Mãe Também (2001), é um artífice para contrastar a história de seus personagens com o plano de fundo daquele universo. Uma esfera maior.

Há mais uma razão para a liberdade exercida pela câmera nos enquadramentos do filme.Essas tomadas perfeitamente orquestradas por Jim Klay, Geoffrey Kirkland (Direção de Arte) e Emmanuel Lubezki (Fotografia), levam o espectador à vertigem imposta aos personagens.Isso é essencial para que o público desperte a ideia de que a camada principal é fruto da conjunção angustiante e sufocante em que se segue o entrecho.

É interessante pensar que treze anos após seu lançamento, Filhos da Esperança esteja em tamanha sintonia com a realidade. A crise humanitária de 2006, poucos anos após o 11 de setembro persiste ainda hoje e ainda centrada na figura do presidente norte-americano. Naquela época a política de imigração se encontrava em estado austero pelas guerras impostas pelos Estados Unidos aos países do centro da Ásia. No atual contexto, é o México onde nasceu Alfonso Cuarón e outros países latino-americanos que estão em debate e no gritos reacionários dos gringos.

As experiências quais somos submetidos todos os dias no século XXI se fazem claustrofóbicas porque também atravessamos tempos de inquietude e violência. Em confronto com Filhos da Esperança, há que se atentar a luta necessária para manter a sanidade, para prosseguir com a vida mesmo rodeado pelo caos. As circunstâncias dão razões para desconfiança generalizada, nas pessoas, nas instituições e enquanto indivíduo, é muito fácil internalizar esse conflito onipresente e extravasá-lo de maneira bastante perigosa. Em seu filme, Cuarón encontra no próximo, na confiança e cooperação humana a ponte para a esperança. A mensagem do diretor acerta em cheio nosso presente quando aponta nossa falta de humanidade e incapacidade de lidar com a vida.Isso só será reparado quando for entendido que nenhum ser humano é ilegal e que se o respeito para com as pessoas e suas histórias deve reavisto.Essa geração está mesmo comprometida e a esperança nasce todos os dias com uma nova aurora.

–

Texto de autoria de Gabriel Caetano.

Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram | Spotify.