Crítica | Broklyn – Sem Pai Nem Mãe

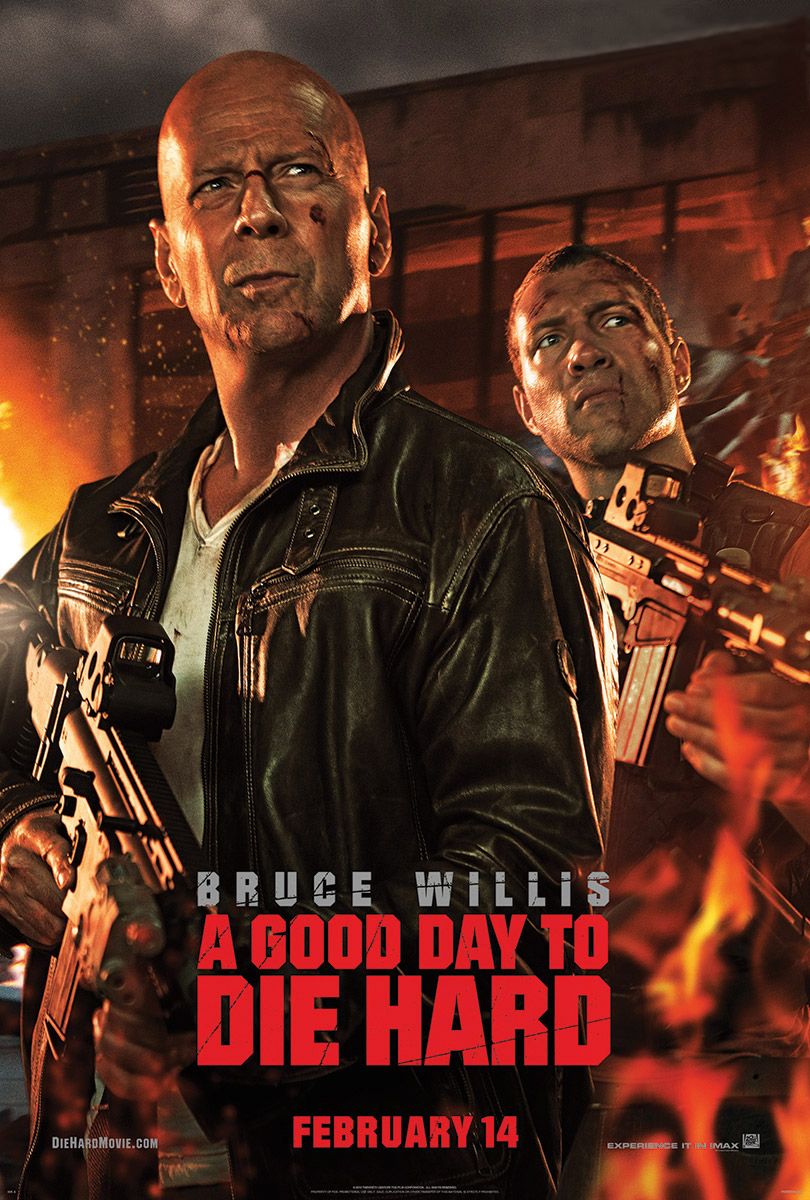

Broklyn – Sem Pai Nem Mãe começa nos anos 1950 apresentando seu personagem central, Lionel Essrog, um sujeito de vida simples e à espera de alguém que logo iria aparecer para atende-lo. Ele aguarda ao lado de Gilbert Coney (Ethan Suplee), seu companheiro de jornada e trabalho. Logo, o motivo da espera chega, e quando Frank Minna (Bruce Willis) surge pedindo o auxílio do sujeito, uma jornada de sangue, tristeza e amargura se iniciam. O filme se mostra uma obra trágica, repleta de personagens com graves crises de comportamento e que fazem parte de um cenário de eterna perseguição.

Edward Norton não só estrela o filme como Lionel Essrog, mas também dirige e escreve o roteiro (baseado no livro de Jonathan Lethem), e sua entrega ao papel impressiona. O modo como ele revitaliza o gênero noir impressiona, não só pela condição extrema de seu personagem, sofrendo de Síndrome de Tourette, e tendo que trabalhar como detetive particular em uma agência falida. Incrivelmente, a narração feita pelo personagem soa natural, e isso colabora na ambientação típica do subgênero Noir, para além de outros clichês.

O cenário apresentado na obra é de uma Nova York selvagem, desesperançosa e bastante preconceituosa, não muito diferente do que é hoje, mas sem o verniz social que acometeu os Estados Unidos nas décadas de 2000 e início de 2010. Aqui é uma história e uma América mais simples, menos preocupada em velar preconceitos, com o combate às forças criminosas sem qualquer viés glamourizador. É incrível como se evoca obras como Os Intocáveis, no tom justiceiro, mas como também se subverte a expectativa de que a luta contra esse “mal” é limpa e livre de possíveis traumas.

Este é um universo frágil, como um castelo de cartas que a qualquer sopro fica prestes a ruir, e ter como narrador dessa história um homem de problemas sérios de comunicação e sentimentos é bastante apropriado. Broklyn – Sem Pai Nem Mãe acaba soando como uma pequena pérola, que sem pretensão traz uma trama simples e que resgata toda complexidade da sociedade ocidental e seu caráter cíclico ao longo dos tempos.