Crítica | Nomadland

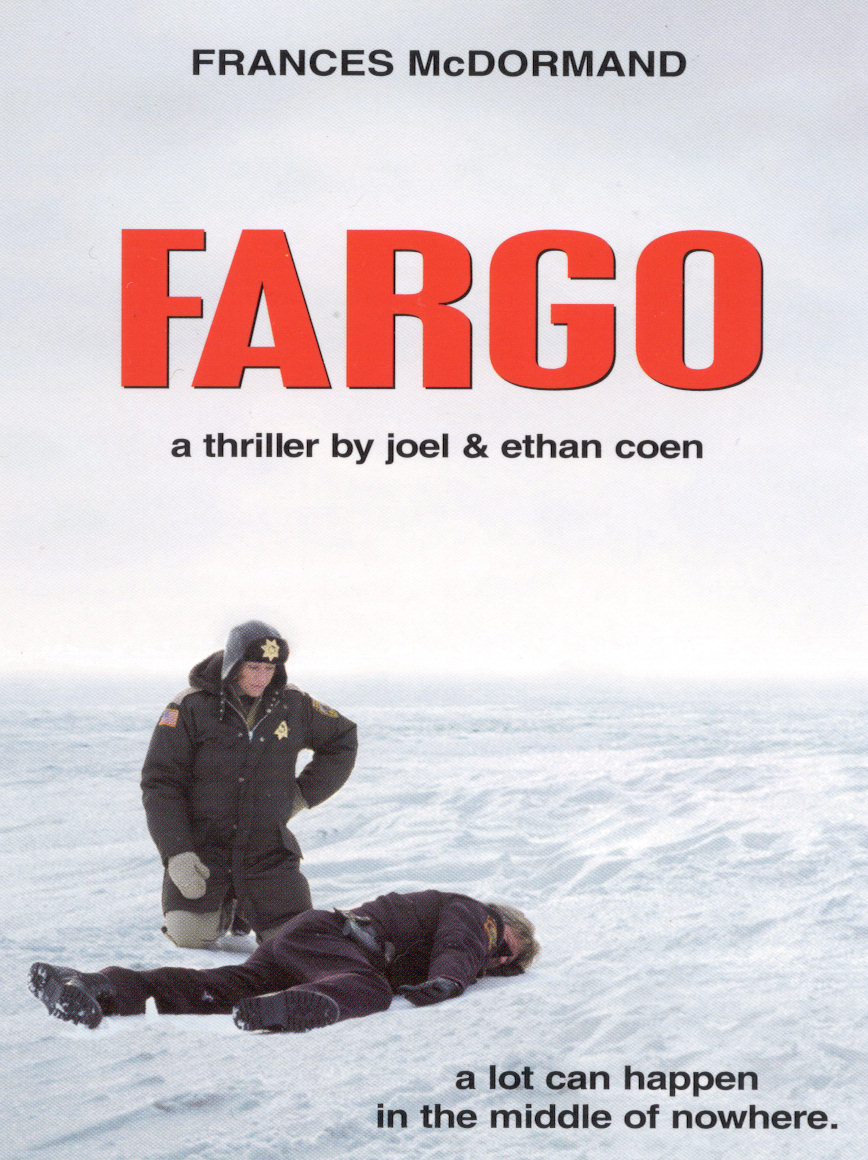

Se fosse um sentimento, seria timidez. Um signo, peixes, e uma comida, light. Nomadland virou o queridinho das premiações de 2021, e a resposta vaza de cada poro, ou melhor, cada enquadramento do filme. Ao adaptar o livro homônimo de Jessica Bruder, Chloé Zhao migrou a sensibilidade asiática para a América, e assim, fez um faroeste contemplativo, sem cavalos e armas porque os tempos são outros, agora que o homem volta ao oeste porque a cidade não tem mais emprego, e o que sobrou foi a tentativa de ser nômade em pleno século XXI. Nesse contexto de Depressão Econômica não-oficial, ninguém conseguiria encarnar esse drama nos olhos melhor do que, provavelmente, a maior atriz americana viva: Frances McDormand. Uma atuação feita para proteger qualquer filme atrás de si, mas Zhao faz de McDormand o seu coringa na manga, extraindo da história a força da resistência, individual e coletiva, ao debater na mais realista das ficções, os problemas talvez crônicos de uma nação e seu povo.

Eis então um exercício de Zhao sobre os limites da sensibilidade no cinema americano, mais e mais obcecado no lucro dos filmes da Marvel, e no poder do espetáculo barulhento. A diretora claramente tenta alcançar o nível de inteligência emocional de um Ingmar Bergman, observando por exemplo as mulheres de Persona, como se o filme fosse o mais fino véu de seda, sob a luz da lua cheia. Em solo americano, isso é uma proeza, visto que o país, e seus críticos, não são reconhecidos exatamente por sua sensibilidade artística – daí o termo “artsy”, usado por eles para zoar filmes de arte europeus que não têm ação. Da mesma forma que Ang Lee filmou dois cowboys se apaixonando com extrema leveza e intimidade, Zhao faz de Nomadland um microscópio incoerente para se analisar o cidadão mais banal, refém de uma crise econômica sem fim no país mais rico do mundo (ainda), e sem uma casa própria para chamar de sua.

E digo incoerente porque o longa, talvez pela falta de habilidade atual de Zhao, é uma experiência um tanto incompleta por pecar demais no ritmo da história. Às vezes, o drama se arrasta não a ponto de nos desinteressar, mas de enfraquecer a potência dos relatos de uma gente esquecida (muitos reais, para transmitir a sensação de documentário). Contudo, em dado momento, McDormand senta com um grupo de mulheres também entediadas para refletirem sobre a vida, os homens, o futuro, e por ser um filme de momentos pontuais, tais instantes brilham, discretos, em uma grande direção de atores que nos faz engajar com cada diálogo, cada lágrima. Nomadland é obra de detalhes, sendo que um sorriso de McDormand é mais espalhafatoso que qualquer explosão de Velozes e Furiosos. Os gestos que vemos em tela, aqui, dos refugiados em suas vans, ainda que presos num sistema injusto, pagam tributo aos deuses antigos do cinema, e que tanto contribuíram a refinar o gênero, seja com um close bem dado, ou com a força de um beijo na hora certa.

Fato é que os Estados Unidos deixou escorrer pelos dedos a ilusão do sonho americano, e o que sobrou é um país de segundo mundo, cheio de desempregados e uma Amazon que os emprega, como gado atrás da cerca. Agindo como um retrato poderosamente leve do momento socioeconômico do país, Nomadland mostra um povo sobrevivente e cético, sem rumo sob um céu de brigadeiro, na espera da “chuva” passar. O que mais podem fazer, se rebelar contra o império? Zhao evita tais questionamentos, passa longe de um A Classe Média Vai ao Paraíso, mas conjura uma obra amparada por um silêncio esmagador, orgulhosamente introspectiva a ponto de nos tornar íntimos dos seus personagens e seus sentimentos em questão de minutos. Mesmo assim, acredito que esta não será a obra-prima de Zhao, até porque não é para tanto. Há espaço ainda para aprimorar o domínio dramático dessa jovem cineasta chinesa, mas certamente o longa a colocou no mapa, e no Olimpo de Hollywood. Veremos.