Resenha | DC: A Nova Fronteira (2)

No mundo do entretenimento, a nostalgia vende e contagia, tal qual o medo e a desconfiança no teatro político. Atualmente, ninguém entende disso nas indústrias da informação melhor do que a Disney, ao promover infinitos remakes de animações que todos já amamos, e assim, garimpando mais dinheiro do que se pode contar – com exceção do live-action Mulan de 2020, mas essa é uma outra história. Nostalgia é apelativa, recorre a assuntos do coração sobre ideias que já somos apegados a gerações, e tão saudoso quanto princesas encantadas, na cultura pop, é o universo colorido e exagerado dos super-heróis, seus vilões e suas aventuras de planetas em perigo, pedras mágicas, caixas malucas e por ai vai. DC e Marvel sempre se orgulharam disso, e quase ao mesmo tempo, criaram um novo Olimpo quase sempre, não resiste a virar um playground onde deus e o diabo se enfrentam.

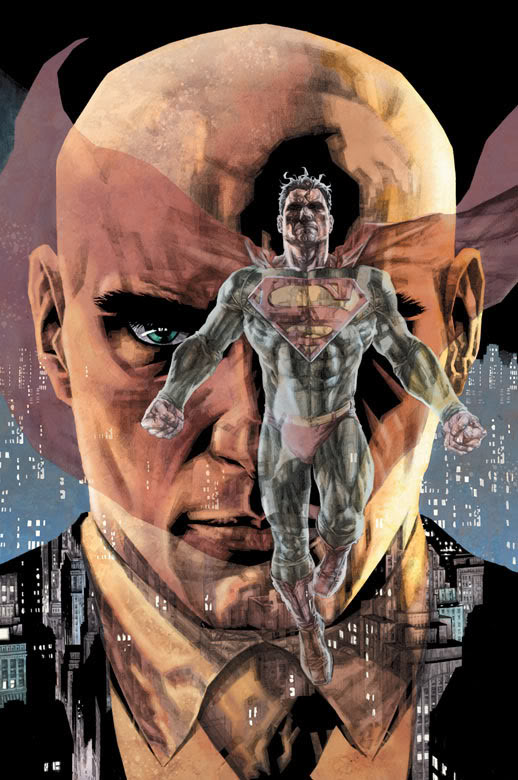

Entre palhaços e monstros gigantes vindos do centro da Terra, a DC Comics (e sua eterna concorrente) alimenta há quase um século uma mitologia repleta de ícones mundialmente aclamados, figuras aladas e destemidas que nunca salvam o planeta, e sim, os Estados Unidos; a águia. E é justamente esse o motivo da minissérie A Nova Fronteira precisar existir: em 1952, todos os super-heróis foram proibidos de agir na América por serem um segundo poder não-oficial, fora de controle, e que muitas vezes só atraíam ameaças que só causavam transtorno. Tirando Superman e a Mulher-Maravilha, ninguém podia voar entre Nova York e Califórnia exceto quem se vendeu em prol da segurança nacional, e os agentes da Aeronáutica – como o famoso piloto de caças Hal Jordan, o futuro Lanterna Verde. Num país totalmente traumatizado pelo fim ainda muito recente da Segunda Guerra Mundial, minimizar perigos era uma cláusula pétrea que todos deveriam se submeter, em busca da liberdade. Mas tudo é político, e nada escapa do seu espectro.

Com Superman e Mulher-Maravilha sendo mascotes militares do país que os acolheu (um vindo do espaço, e a outra de Themyscira), Batman é um mero marginal, e o Flash só corre para livrar sua namorada de um assalto. A Liga da Justiça ainda é um delírio distante na Parte 1, e o foco principal é em Hal Jordan, o ex-soldado de guerra e abalado com as mortes que fez, para sobreviver. Jordan é envolvido nos planos dos EUA em alcançar o espaço antes da União Soviética, sem jamais desconfiar do que o destino vindo do espaço lhe reserva – e que um marciano transmorfo já está na Terra, aprendendo escondido o comportamento do ser-humano pela TV, a mídia de massa que perpetua o american way of life desde 1954, quando ocorreu a primeira transmissão comercial pela NBC. Se só o que é americano é aceitável, o Caçador de Marte aprende isso na prática. A crítica a esse imperialismo ideológico é tão crua nas duas partes de A Nova Fronteira que impressiona, e nos faz pensar o que há por trás desses paladinos, ou seja, ferramentas de uma máquina de publicidade governamental.

Talvez Alan Moore estava certo, e na vida real, o Dr. Manhattan iria servir a América feito um Deus azul que nasceu nesse solo. Através do entretenimento, esse patriotismo americano é polvilhado ao redor do mundo com grande facilidade (o chamado soft power, ou seja, uma conquista política que não precisa ser alcançada com armas), e nada melhor que os super-heróis para garantir a missão. Na ágil e dramática trama roteirizada e ilustrada por Darwyn Cooke e as cores de Dave Stewart, vivemos os anos embrionários para que a Liga da Justiça fique unida, afinal, enquanto mergulhamos de cabeça no que faz cada um dos seus ícones ser tão especial. Ironicamente, A Nova Fronteira é ousada o bastante para expor essas “entidades” como a grande contradição que elas são, tratando ainda de questões sociais pertinentes aos anos 50, como a paranoia do cidadão comum com medo de novas guerras, e a segregação racial no sul. Escravizados pelo governo e fadados a lutar contra monstros primitivos que os unem, na Parte 2, os heróis lutam pela liberdade como se esta fosse um conceito vazio para eles mesmos. Justo eles, os peões da nação Coca-Cola.

Super-heróis não são a extensão do homem, como eram na Grécia antiga Zeus, Atena, Hércules e Poseidon, e sim a extensão do ‘homem americano’. Fruto direto do imperialismo dos Estados Unidos, não é à toa que o Homem de Aço ainda é um símbolo supremo do gênero (por mais que Batman e Homem-Aranha sejam mais legais que ele): o cara É a América, o país acolhedor dos campos de trigo, de uma gente esforçada e que nunca teve medo de enfrentar ninguém, nem mesmo os ingleses para garantir sua independência. Superman incorpora isso com perfeição, imbatível como a América cuja kriptonita (terrorismo, crises econômicas) quando lhe atinge, sempre consegue superar. Flash, Capitão América, Aquaman e X-Men: tudo uma propaganda política e das mais espertas, vale dizer. Quando os Vingadores partiram para cima de Thanos em Vingadores: Ultimato, e quando a Mulher-Maravilha entrou no campo de batalha contra os nazistas, não estávamos aplaudindo nossos ídolos: nós estávamos aplaudindo a águia.

Compre: DC – A Nova Fronteira.