Resenha | O Oceano no Fim do Caminho – Neil Gaiman

“Adultos seguem caminhos. Crianças exploram.”

Não tem coisa mais fácil, e descartável, que um mero escapismo infantil em forma de livro. A série nacional Vaga-Lume tornou-se célebre justamente por resgatar a aura das aventuras infanto-juvenis clássicas com o dobro de vida e perspicácia que a maioria das histórias para crianças tanto demonstram, publicadas ano após ano, quase subestimando a inteligência dos pequeninos. Já para Neil Gaiman, criador de Coraline e da obra-prima adulta Sandman, chega a ser uma terapia estimulante pôr pra fora sua criança interior com a sabedoria de um escritor sapiente, tecendo epopeias profundas e reflexivas com a intenção principal de reproduzir, o mais fiel possível, a experiência de ser criança e de encarar (ou não) os nossos medos sem entender, de verdade, nada do que está acontecendo. Quando o mundo é o nosso quintal, tudo é possível nele, tudo é fértil, enquanto somos tão felizes de brincadeira, em brincadeira.

O que impressiona, mesmo, é a habilidade de Gaiman em levar a sério, na medida perfeita, fábulas tão doces quanto arrepiantes, e que provavelmente toda avó conta a seu neto antes de dormir, ao instigar seus sonhos mais secretos. Reinações estas muito parecidas com a deste O Oceano no Fim do Caminho, narrado em primeira pessoa com um forte clima de confissões de diário aberto, e sem o nome do personagem principal a nos guiar pela aventura que viveu, aos sete anos de idade. Aqui, este (para sempre atormentado pela sua infância) retorna a sua cidade natal apenas para ver como tudo está, mais de vinte anos depois de ter lutado contra todo tipo de força do mal que uma criança pode imaginar, e ainda, ter conhecido a doce e poderosa Lettie, na fazenda de sua família. Sem saber que o destino os lançaria a inúmeras armadilhas, a dupla passa a ser atormentada por monstros do submundo recém invocados, após um homem se matar nas redondezas, com eles farejando a morte e sendo atraídos por ela.

Há um lago na fazenda de Lettie e sua família, e nele há ondas oceânicas que nos levam a reinos muito distantes! Um portal legítimo, cujos mistérios vão muito além da capacidade de um garoto de sete aninhos entender, e como ele é a voz da jornada, Neil Gaiman cozinha esses mistérios através do olhar cândido e inocente do garoto que embarca com a sua melhor amiga num mar de fantasia que, talvez, só possa ser vivenciado e desfrutado mesmo pelas virtudes dos infantes, e dos de bom coração. Há uma frase dita por Gandalf no livro O Hobbit, de J.R.R. Tolkien, que ilustra perfeitamente boa parte do trabalho de Gaiman: “São os simples atos de bondade e amor do dia a dia, que mantém a escuridão afastada.” Em certo momento, a história incorpora essa verdade nos grudando a ela, e mesmo com criaturas das trevas despertadas naquela pacata cidade americana, longe de tudo, é a força da amizade e de uma família, no meio do nada, que impede as várias formas do mal de eclipsar a luz, e governar o lado de cá desse “oceano” em forma de lago.

Mas e quando os problemas racham as nossas paredes, se infiltram e conseguem invadir a nossa casa, personificados numa governanta que seduz a todos apenas para vigiar, bem de perto, aquele que impede o triunfo do mal? Eis que surge então a sinistra Ursula Monkton, mulher sem passado e que age como elemento de destruição da normalidade, infernizando ainda mais a nossa dupla de aventureiros. O que poderia ser apenas uma alegoria sobre o terror de uma madrasta cruel morando com você, e ver seu pai enfeitiçado por ela indo contra os seus filhos, isso que poderia ser um longo episódio de Coragem, O Cão Covarde vira, nas mãos magistrais de Gaiman, um exercício literário da mais pura e nobre fantasia que surgiu nos anos 2010. Do início ao término (que nunca desejamos chegar), O Oceano no Fim do Caminho é, além de uma ode à imaginação infantil, colorindo e agitando o mundo de boletos e crises dos adultos, uma impagável homenagem a própria obra geral, super criativa e fabulesca, de Gaiman.

Obras assim nos transportam para longe, muitas vezes para dentro de nós, isso devido sobretudo a sua atmosfera arquitetada em detalhes, e um suspense bom demais para resistir a imersão. Assim como em O Livro do Cemitério, Gaiman consegue nos encantar com a facilidade do vento, e a leveza de um conto de Roald Dahl mais sinistro, como se os Oompa-Loompas tramassem agora um plano bizarro para comandar a fábrica de Willy Wonka, ou se Matilda decidisse se vingar pra valer da diretora do colégio. Tudo na dinâmica de um pequeno grande conto, e com aquele sabor de infância para o público mais crescidinho que, no fundo, sente saudades de embarcar em aventuras epopeicas como as de Lettie e seu amiguinho, um moleque normal que cai de balão nesse mundo de dimensões paralelas e criaturas inacreditáveis, capazes de engolir a nossa realidade – literalmente. Mas vamos ao que interessa: e se Gaiman escrevesse Harry Potter? Esse é o mundo perfeito onde eu quero viver, explorar, e nunca mais voltar dele.

Compre: O Oceano no Fim do Caminho – Neil Gaiman.

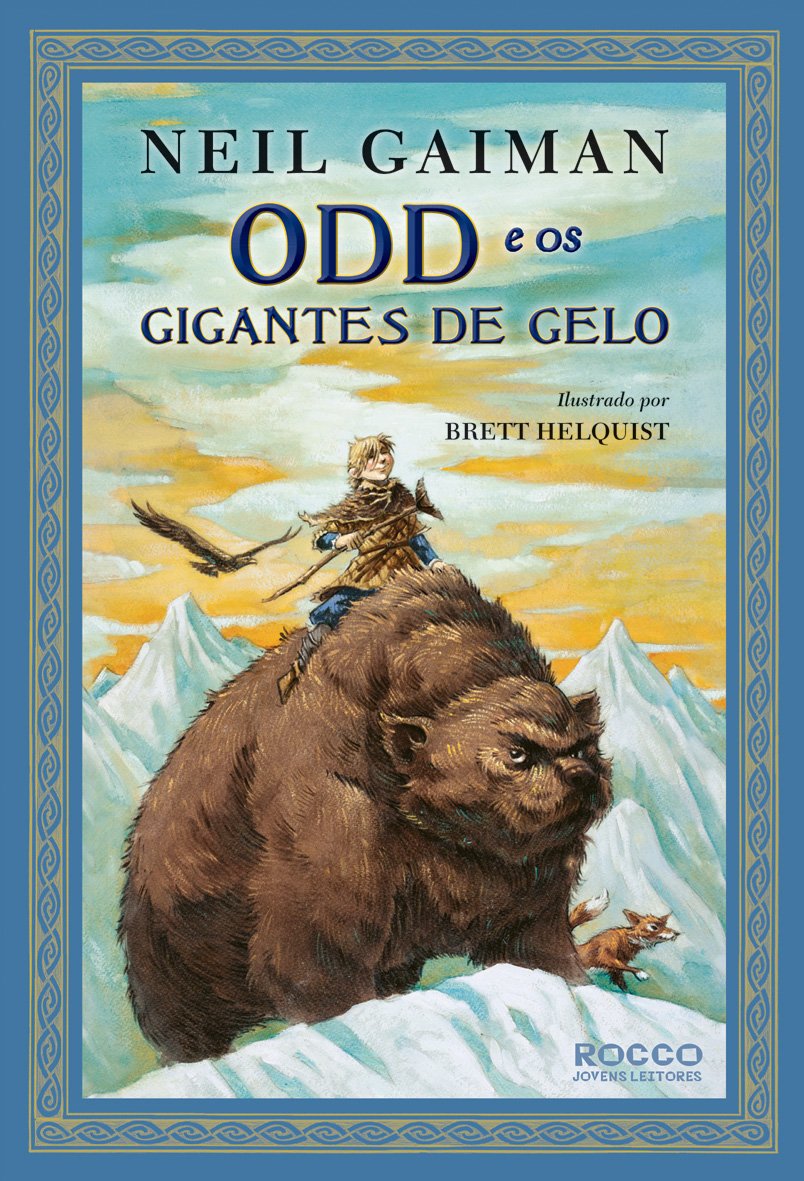

Neil Gaiman tem seu lugar assegurado em torno da fogueira dos grandes contadores de histórias. Não é de hoje que o autor britânico, erradicado nos Estados Unidos, desvenda os cosmos mitológicos ao redor do globo. Tudo ganhou forma com Sandman, onde ele usou inspirações de várias mitologias para criar uma própria ao redor dos perpétuos e seus reinos; depois, povoou alguns de seus livros, como

Neil Gaiman tem seu lugar assegurado em torno da fogueira dos grandes contadores de histórias. Não é de hoje que o autor britânico, erradicado nos Estados Unidos, desvenda os cosmos mitológicos ao redor do globo. Tudo ganhou forma com Sandman, onde ele usou inspirações de várias mitologias para criar uma própria ao redor dos perpétuos e seus reinos; depois, povoou alguns de seus livros, como