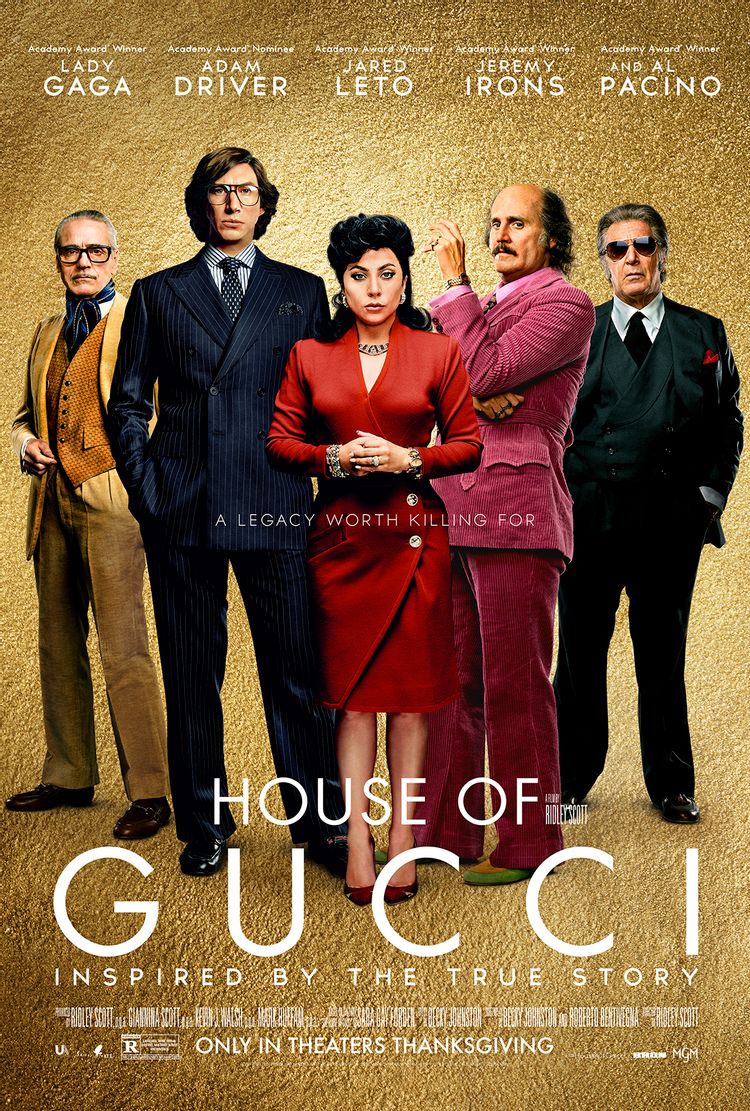

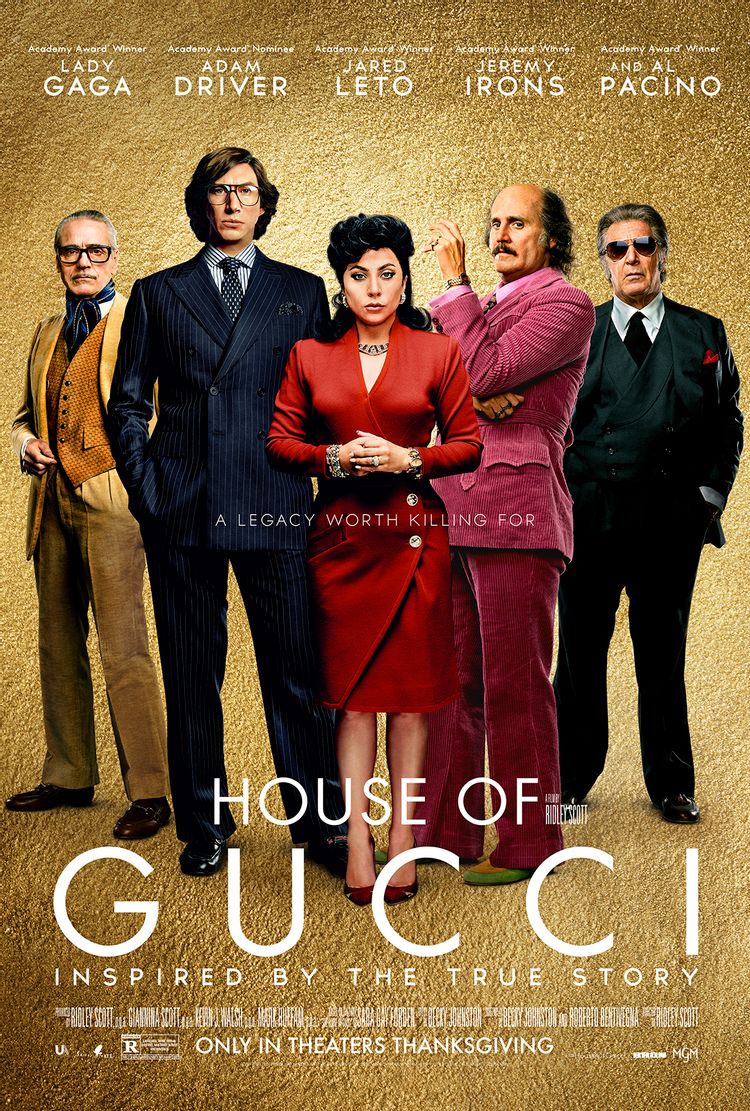

Crítica | Casa Gucci

Casa Gucci é o filme que traz Ridley Scott de volta as cinebiografias. A obra se baseia no livro Casa Gucci: Uma história de glamour, ganância, loucura e morte de Sara Gay Forden e traz a controversa história do casal formado por Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci. A trama se passa ao longo das décadas, e tem por base três períodos distintos, exibindo uma história de amor, ressentimento e ganância.

O Último Duelo, filme anterior de Scott bastante elogiado, portanto, havia uma grande expectativa em relação à produção de seu novo longa, seja por conta dos bastidores de um império da moda, como pelo elenco, desde o casal de protagonistas composto por Lady Gaga, que vinha de uma atuação elogiadíssima em Nasce Uma Estrela, e o sempre elogiado Adam Driver, como pelos coadjuvantes que incluía Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto (em outra participação hilária e melancólica), Salma Hayek e Jack Huston.

Na primeira hora do filme acompanhamos o relacionamento do casal, totalmente baseado no amor, que aparenta ser verdadeiro e completamente puro. Chega a ser estranho, pois até a parcela da família Gucci que compreende Maurizio parece de fato ter uma relação próxima. Em paralelo a isso o mercado da moda é mostrado como algo bastante semelhante à máfia. Com o desenrolar dos anos, acompanhamos uma série de reviravoltas e traições.

Até se aproximar da metade, o filme é acertado, ainda que existam conveniências de roteiro. Os personagens são erráticos, repletos de tridimensionalidade e carisma. Infelizmente a metade final é bastante irregular. Nos anos finais o que mantém o espectador atento é a curiosidade de como a história se encerrará. Em alguns pontos, o filme parece uma minissérie biográfica com orçamento vultuoso.

Os momentos finais comprometem bastante os bons momentos do filme. O cineasta repete boa parte dos erros de Todo o Dinheiro do Mundo, embora Casa Gucci tenha um roteiro mais interessante. No final das contas, o longa servirá para tentar angariar uma ou outra indicação ao Oscar e, possivelmente, uma estatueta ou outra para categorias técnicas como maquiagem, figurino e melhor atriz.