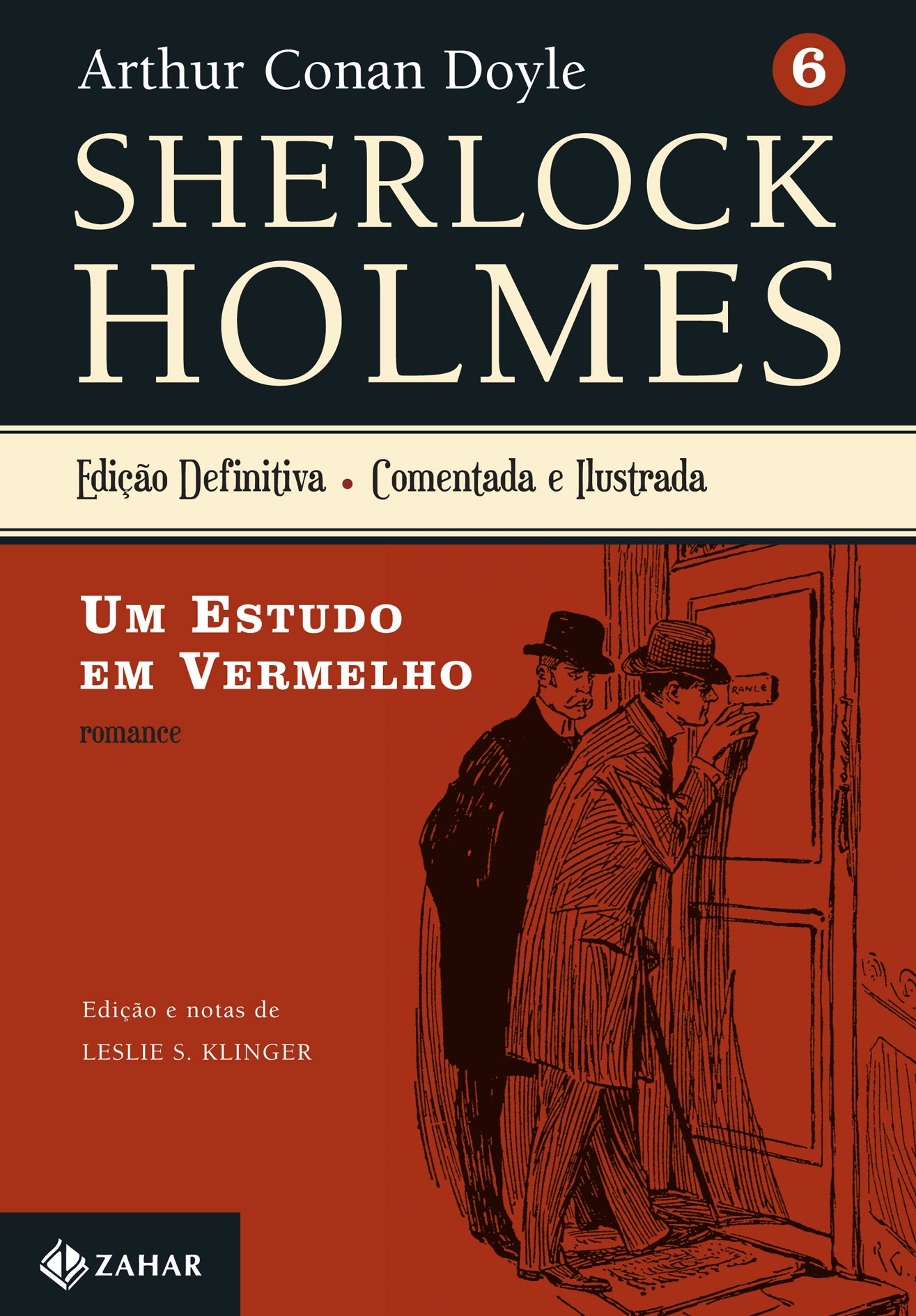

Resenha | Sherlock Holmes: Um Estudo em Vermelho – Arthur Conan Doyle

É fato que Sherlock Holmes, criação máxima de Arthur Conan Doyle no séc. XIX, consagrou-se há muito como um dos personagens mais populares e interessantes da literatura ocidental. Não apenas graças a seu clássico bordão (“Elementar, meu caro Watson!”) e seu inigualável faro detetivesco, Doyle conseguiu a incrível façanha de tornar sua figura icônica, tipicamente londrina e vitoriana, o sinônimo real do próprio gênero que se encaixa perfeitamente bem, e ajudou a aprimorar com suas aventuras. Afinal, as histórias policiais, cheias de reviravoltas e pistas soltas compondo um quadro (aparentemente) não solucionável nunca mais seriam as mesmas. Não após Holmes e seu fiel escudeiro saírem as ruas com suas lupas, cachimbos e um fiel poder de dedução que a dupla sempre expressa, em cada um de seus já famosos contos clássicos, em um quase sem-número de romances de Doyle. Este é como tudo começou.

E da forma mais natural, possível, já que Holmes e Sherlock aceitam dividir o mesmo apartamento numa Londres sombria, em pleno ano de 1878. Narrado em primeira pessoa pelo próprio John Watson, o homenzinho que cai de balão nas peripécias de Holmes, Watson estava apenas a procura de moradia para realizar um curso na área de medicina, no que lhe é avisado por um conhecido sobre uma possível oferta. Assim, testemunhamos em Um Estudo em Vermelho o primeiro encontro desta dupla, além de sua primeira interação sobre ideias díspares, e assuntos um tanto exóticos, mas banais para a mente ardilosa de Holmes. Através das palavras de seu companheiro, notamos que, na absoluta consequência de se morar com um perito em investigação e que sabe tudo (e mais um pouco) sobre criminologia, anatomia humana e química, Watson se vê às voltas com as teorias de seu novo amigo, e quando percebe, ambos já estão diante do crime mais bem elaborado que a polícia Londrina já teve acesso.

Na mais normal das casas, um cadáver jaz com a mais assombrosa das impressões, enquanto vestígios do sangrento e violento crime tentam tornar tudo muito mais complicado do que parece. Neste misterioso cenário de morte urbana, repleto de pistas falsas e desinformação para os assassinatos que sempre explodem numa cidade grande, Sherlock Holmes ganha as oportunidades perfeitas para provar para Watson, tão admirado pela sua ciência da dedução quanto nós, seus leitores, e a todos os seus aliados da polícia que contam com ele para averiguar os suspeitos, tudo o que o torna o melhor e mais astuto detetive que uma trama literária pode se dar ao luxo de ter. Esse é um dos personagens que simplesmente não cansamos de seguir, conhecer seus pontos fortes e fracos, seus triunfos e contradições, e nos deliciar em suas aventuras, percebendo inclusive que nem toda teoria é perfeita, e até os mais inteligentes erram quando outra inteligência tão afiada quanto trabalha contra a primeira.

Na condução frenética de uma história arquitetada, ponto a ponto, afim de nos amarrar cada vez mais forte a seus detalhes, e seus grandes acontecimentos sempre envolvendo a dupla principal, em sua incessante caçada aos culpados pelo crime que se mostra mais custoso do que Sherlock julga num primeiro momento, o mestre Arthur Conan Doyle dá vez a um estilo próprio de grande requinte na prosa, e extremamente hipnótico de se focar sobretudo no desenrolar dos fatos, como se tudo fosse um motivo para uma nova perspectiva sobre um caso que, muitas vezes, parece ser indecifrável. A publicação no Brasil pela editora Zahar ainda conta com espetaculares e educativas notas sobre os detalhes originais de Um Estudo em Vermelho, enriquecendo ainda mais o contexto da história, suas influências e pormenores, além de setenta pequenas ilustrações originais a potencializar, agora visualmente, o rico e fascinante universo de Watson, Sherlock e seu violino, o amado instrumento que conjurava o milagre de relaxar uma mente tão ativa, e labiríntica. Em suma: uma joia essencial para qualquer estante.

Compre: Um Estudo em Vermelho – Arthur Conan Doyle.

Facebook – Página e Grupo | Twitter| Instagram | Spotify.